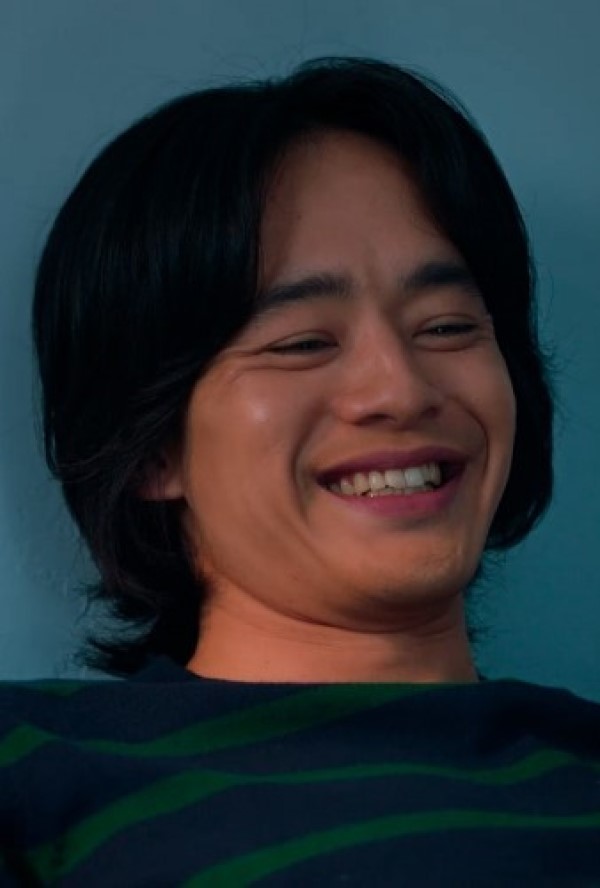

1988年2月1日生まれ、埼玉県出身。2012年、映画『桐島、部活やめるってよ』で俳優デビューし、第36回日本アカデミー賞新人俳優賞等受賞。主な出演映画は『クローズ EXPLODE』(14)、『GONIN サーガ』(15)、『聖の青春』(16)、『寝ても覚めても』(18)、『菊とギロチン』(18)『コンフィデンスマンJP』シリーズ(19~22)、第77回ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞受賞作『スパイの妻』(20)、『Blue』(21)、『草の響き』(21)など。『とべない風船』が広島先行公開に続き、2023年1月6日より全国順次公開予定。公開待機作は2023年3月公開『Winny』、2023年公開『福田村事件(仮)』など。

『デスノート Light up the NEW world』東出昌大×池松壮亮インタビュー

「負けたくない」人気若手が海外進出への野望を告白!

大ヒットした映画『デスノート』2部作から10年。夜神月と世界的名探偵“L”の命をかけた対決で幕を下ろしたはずの、デスノートをめぐる怪死事件が再び世界で発生し始める。警視庁ではデスノート“オタク”の捜査官・三島が率いるデスノート対策本部が捜査にあたり、そこに“L”の遺伝子を持つ後継者・竜崎が現れる。やがて捜査線上にはキラ信奉者のサイバーテロリスト・紫苑が浮上し……。

前シリーズから10年後の世界を、原作コミックにはないオリジナル・ストーリーで描く『デスノート Light up the NEW world』で三島を演じる東出昌大、竜崎を演じる池松壮亮に話を聞いた。

池松:僕からいいですか?

東出:うん、もちろんです。

池松:僕はもう1回、一緒に心中したような気分なので。あとは何を言われようが、受けて立つ覚悟というか。みんなその覚悟でやっていたと思います。どんなことがあれ、自信を持って公開初日を迎えられたらなと思っています。

東出:制作が発表された時のファンの方々と同じように、僕もオファーをいただいた時は驚いたんです。「10年後の今、これをやるの?」って。僕も『デスノート』のファンだったので。これは誰でも分かると思うんですけど、『デスノート』と銘打って映画をやれば、当たるという算段がある。だから映画化するんだろうと思われるのも当然のことです。

でも、全くそんなつもりでは作っていないし、出来上がったのを見れば、やっぱり本当に新しくて。コミックスというガイドラインがない分、皆さんに楽しんでいただけるものが出来上がったと思います。10年後の今だからできた『デスノート』を楽しんでいただければ、と切に思うんです。

東出:そうですね。ファンにとってみれば、「オリジナルもない中で、何で新しいものをやる必要があるんだ」となるのも、僕もファンなので分かるんですけど、「いいから、見て」って思います(笑)。

池松:あれだけの原作から、あれだけの映画を作れば、見た人も、見ていない人の中にさえも、Lのキャラクターは10年という時をかけて育っているんですね。Lって言えばみんながイメージする確固たるものがある。僕、それを超えるのはまず無理だと思ったんです、正直なことを言うと。どんな戦い方をしても勝てない。でも、だからこそ面白いというか。

ああいう遺伝子をもらいながらLに育てられたわけでもなく、でも遺伝子だけは組み込まれているから、Lを超えなきゃいけないというだけの人生で。想像し得ないぐらいぶっ壊れていると思うんですね、竜崎って。年齢不詳だったり、白髪があったり、と細かな設定の中で、じゃあ僕がLの子どもだったらどうしたかと考えた時、ゴールは一緒でも全て逆を行くんじゃないかなと思って。

『デスノート』の一つの魅力として、「死神」に劣らない夜神月とLのキャラクター性が本当に素晴らしくて。死神よりも強烈っていうところに人々を魅了したものがあった気がして。そう考えた時、僕の独断だけではないんですけど、いろんなことが混ざって、竜崎はああいうふうになっていきました。

東出:今回は警視庁内の人間という設定なので、逆に、三島が普通にスーツを着て仕事をしているというところで現実世界につなげる役目でもあるかなと思います。

一番お客さんの目線に近いのが三島かなと思うんですよ。でも、いろいろビジュアルの提案とか役作りを膨らませてきた竜崎と紫苑(菅田将暉)に現場で会えた時は、2人とも『デスノート』の世界のビジュアルで際立つものがあるので、素直にうれしかったです。

──池松さんは、最近出演された『だれかの木琴』や『セトウツミ』などでも、日常的というか体温低めの演技が多かった気がしますが、今回はかなり熱い感じです。

池松:この映画をやるときの気分、2016年の気分で演じたのがあのやり方だったんですね。やっぱり、どんなにキャラクターを作ったとしても、その人たちが息をしている感じはやっぱり欲しいし。それがきっと、僕が無理をすれば無理をするほど、「竜崎」の幅が増える気がしたし。『デスノート』の重み、人間1人の命の重みとか、映画自体の重みが、それぞれがそうあることによって、重厚な何かを残せるんじゃないかと信じてやりましたね。でも、自分もあの台本からこうなるとは、自分でやっといて思わなかったし。

東出:そうですね。現場でみんなとお芝居を合わせるに従って、書かれていないト書きのアクションが増えたりか、アドリブというか、勢いが増して語尾が変わったりすることはありました。そういう含みを持たせてくださった台本だったと思います。

あとはストーリーを説明していくっていう役柄でもあったので、警察官という立場ながら会議で「今、こういう状況です」と説明するんですが、その会話の中にヒントがある。原作、映画に共通する『デスノート』の魅力が、連綿と続いているシーンになってるんじゃないかなと思います。

──10年前の映画と地続きの物語ですが、オリジナルストーリーならではの違いもあり、そこが非常に面白かったです。脚本を読まれた時、そして完成作を見た時の感想を教えてください。

池松:脚本は『デスノート』らしく、綿密に計算されたものだったんです、すごくまとまっていて。でも、どの台本も所詮は字面であって、僕らがやらなきゃいけない。じゃあどうするか、毎回考えるんですけど。正直、台本も素晴らしかったんですけど、完成作を見た時にちょっと桁が違うというか。それは別に役者の力でも何でもなくて……もちろんそれはありますけど。台本に書かれていないセンテンスを、監督の佐藤さんが入れてましたし。10年の時を経て、いろんなものがレベルアップしてるんですね、映像の力もCGの力も。台本で読んだ時よりも、さらにドキドキしましたね。

東出:うん。台本を一読しただけでは到底理解できなくて。何回も読み直して、「この台詞がここにかかっている」とか、「この事件はこういうことか」と解釈を必要とするのが、まさしく『デスノート』だなと思いました。

オリジナルだから分かりやすく作るべき、というのではなく、今回の『デスノート』の強みであり魅力なのは、原作ファンの方を裏切らない難しさだと思うんです。この難しさがあるから、僕らもワクワクして当時見ていたので。それを、演じた身で答えも全部知っている上で映画を見て、迫力もあって、エンターテインメントとして面白かった。何もご存じない方が見てくださるっていうのは、もう強みでしかないなと、楽しみだなと思います。

池松:3ヵ月ぐらいかけて撮影したんですけど、東京・神戸・東京っていう並びだったんですね。前作も神戸で撮ったシーンがあると聞いていたんで、その神戸に新しいチームで同じ世界を作りに行くというのは……ちょっと高揚しましたね。対策本部内の三島と竜崎2人のシーンがほとんど神戸だったんですけど。やっぱり対策本部でルールだけ説明していても、きっとつまんないだろうなと思って。ルールが分かんなくても、後から気付けばいいし。ルールももちろん大事なんですけど。僕、16歳のときに前作を見てるんですが、ワクワクしたのだけ覚えてて。それでいいんじゃないかと思って。作り手側としては失格なのかもしれないですけど。でも、高揚感だけで引っ張れるぐらいの熱量もきっと乗せないといけないし。

東出:印象に残ってるシーン……(考えてから)。完成作を見た印象だと、やっぱり画がきれいだったので。死神もすごくバージョンアップしているし、新しい死神も出てくるので、楽しめました。

自分の経験だけを振り返って、印象に残ってるシーンっていうのは、やっぱり対策本部ですね。その会話劇の中に魅力があるんですけど。感情は乗ってるんだけど、本当のところを見せないっていう、お互いのその芝居が。撮っている時のストーリー上での緊張感が思い出深いです。

──その緊張感はお2人の現場での関係にも影響したんでしょうか?

東出:険悪な空気もあったよね(笑)。

池松:いや、本当はそういうプロっぽいことを言いたいんですけどね……仲良かったです。

東出:そっちは(笑)。

池松:そういう売り方をしていこうと思います(笑)。

池松:(東出を見ながら)この役を今、誰がほかにできたかっていうと誰もいないと思うんですね、僕は。ちゃんと両極(竜崎と紫苑)の真ん中に立ってられる人って。本当に東出さんがいたから、好き放題やってますし。そういう人が近い年齢にいらっしゃるということは救いというか。三島役が東出さんだと聞く前に、他の人を当てはめて何度も想像したりもしましたけど、誰もいなかったんですよね。とにかく素晴らしい俳優さんだと思います。

東出:僕は、やっぱりうれしかったです。もともと好きな役者さんですし。自分の能力の限界を出しても、全部受け止めてくれる相手だという思いは、2人に対してありました。2人と比較されると、芝居で見劣りする可能性もあるなという恐怖もありました。あれだけトリッキーなことをやって、これだけ存在感の裏付けがあるのは、普通の役者はできない。

僕は不器用だし上手くはないけど、現場で池松くんと一緒になった時、「僕らがキャスティングされた意味」という話をしたんです。すごいことだ思うんです。やる気というか、「やってやる」という思いはあれど、思いしかない、みたいな人間をキャスティングしてくれる。そこに、日常の枠の中でさりげない芝居をする名人である池松くんをキャスティングしている。ものすごい挑戦だったと思うんです。だからこそ、「じゃ、さらけ出してやるしかない」というところでぶつかったし。そこから逃げることはしなかったと思います。その結果、色んな意味で衝撃的な映画になっていると思います。

──本作を始め、日本のコンテンツが海外で映像化される機会も増えてきました。日本人の俳優にそういう作品に出てほしいという声もありますが、それに限らず、ハリウッドや海外で活動したい気持ちはありますか?

池松:もちろん、興味なくはないですよ。イチローは27歳で旅立ちましたからね。僕は26なんで、あと1年しかないか、と(笑)。でも、僕はやっぱり日本人だし、日本映画で育ったんで。どこかで興味はありますけど、「世界だ、世界だ」というつもりもないです。でもやっぱり、負けたくない気持ちはあります。この間、Huluで配信する本作のオリジナルドラマを香港で撮ったんですけど、飲み屋で「デスノート」って言ってみたら通じたんですね。

東出:へえ。

池松:何かゾクゾクしたし、日本の漫画ってすごいなって思ったし、日本にもまだまだ誇れることがあるしっていうような気分です。

東出:僕は、5年前に役者になったんですけど、それ以前は、今、こうやって役者をやってるとは全く考えてなかったんです。役者として日本でやっていきたい、こういう役をやりたいということもあるんですけど、その延長に今、海外っていうことは一切考えてないです。 先ほど、提案として挙げていただいたように、もし機会があれば……って、そんな甘い話があるなら、やってみたいと思いますけど。今は全く考えてないのが本当のところです

(text:冨永由紀)

NEWS

PICKUP

MOVIE

PRESENT

-

【ゲスト登壇】『リー・ミラー 彼女の瞳が映す世界』プレミアム先行試写会に10名様をご招待!

応募締め切り: 2025.04.22 -

【キャスト登壇】DMM TV オリジナルドラマ『ドンケツ』完成披露試写会に30組60名様をご招待!

応募終了: 2025.04.15